こんにちは賃貸暮らし14年のaricoです。

ゴールデンウィークを利用して大き目の収納棚をすのこで制作しました。我が家ではこの収納を洗面所で使う目的で制作したのですが、

洗面所で使う必要が無くなったら、洋服棚や食器棚にして利用するのも可愛いなぁと思っています。

今回は軽い収納棚にする必要があったのですのこを使って軽いけれど強度のある収納、すのこで作ったように見えない収納を作ってみました。

この記事では

すのこのばらし方(解体方法)

すのこで作る洋服棚の作り方

すのこで作る時におすすめのビス

すのこで作る時の強度の出し方

に関してまとめています。

[toc]

すのこの材質と種類

すのこと言っても用途別にサイズや材質など様々です。比較的入手しやすいすのはこの3種類に分けられるかと思います。

| 木の種類 | 特徴 | 値段 | 用途 |

| 桐 | 国産の木材の中で最も軽い木材、湿気に強く、軽くて扱いやすいですが、強度は弱め | 成長が遅いので、ファルカタ材よりは高価 | 家具・下駄・楽器 100均のすのこも桐が使われています。 |

| 杉 | 日本で一番多く植えられている木、軽くて柔らかく、加工がしやすい。 | 日本で一番多く植林されているので、比較的安価 | 家の柱、母屋、天井板、床板、造作など |

| 檜 | 国内の針葉樹の中で最も良い木材とされています、水に強く、強度もあります。独特の香りも魅力です。 | 高級木材の代表格 | 家の柱、土台、天井板、造作など 法隆寺や伊勢神宮も檜が使用されてます。 |

100均で販売されているすのこは桐材の物が多く、ホームセンターでは軽い材としてファルカタ材も販売されています。

ファルカタ材と桐は似ていますが異なる木材で、値段も一般的にはファルカタ材<桐=杉<檜という順に高価になります。

今回私が棚を作るのに使用したのは杉のすのこ。桐も考えたのですが、長さが必要なのでそうなると値段がめちゃくちゃ高いものしか販売されてなかったんですよね。

そして近所のホームセンターで様々な大きさの杉のすのこが大量に安売りされていたので、もうこれしかない!と思いました。

この170㎝の超特大の杉のすのこが1枚1000円だったんです!これだけの長さがあれば、高さのある大容量の棚が作れます。(こんな長いすのこどこで使うんでしょうね・・)

ちなみに、すのこも購入したホームセンターでカットしてもらえます。ご存知でしたか?

棚の側面のなる2枚と上下の横板・棚板3枚(1枚は継いで作ります)がこれで確保できました。

すのこのばらし方/解体方法

すのこをそのまま利用する方が簡単なのですが、今回は敢えてすのこをばらして棚を作ります。私が調べたところ、すのこのばらし方は幾つか方法がありました。

すのこのばらし方

すのこのばらし方はこの動画を参考にしました。かなり豪快な方法なのですが一番綺麗に簡単にばらせそうだったので、私もこの方法でやりました。

ただ動画のように一度でばらすには、私の力では限界だったので何度かハンマーでカンカンやって外しています。(金づちでも出来ますが、ハンマーの方がより強く衝撃を与えることができます。)

下駄の部分をハンマーで上から叩くだけです。

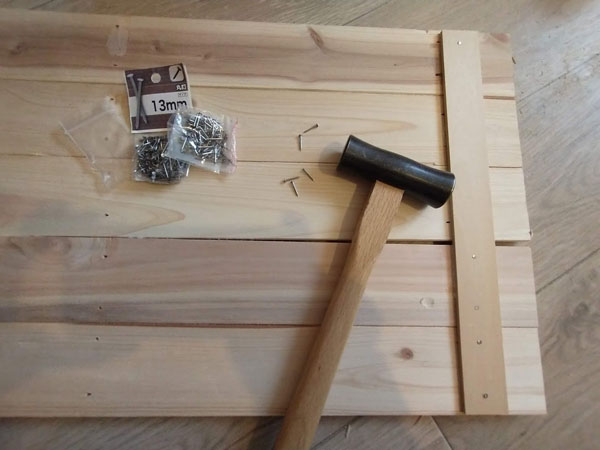

ばらした後は、釘が出ている板を端材などを台にして浮かすように置いてから、金づちで叩いて(尖っている側を叩きます)、表側からペンチなどで抜き取ります。

ものすごい釘の数になりました。

100均のすのこのばらし方

100均で販売されている桐のすのこは、作りが甘いのでばらす場合は先ほどのように力づくで行うとすのこ自体にも傷がついてしまうので、注意が必要です。

100均のすのこの場合は、すのこを縦向けに立て下駄の接着部分を上からマイナスドライバーを指し込んで、金づちやゴムハンマーでトントン打ち込み左右にスライドさせていきます。

すのこを逆さまにして下駄の反対側からも、マイナスドライバーを指し込んで金づちやゴムハンマーなどで叩くと外れます。

詳しい手順はこちらの記事で紹介しています。

ただ、どちらの方法も場所によっては綺麗に剥がれずデコボコになったりしてしまうので、その場合はやすりなどでならすと、ある程度は綺麗になります。

ただ、もともとはすのこ。値段を抑えるために選んだので接着面が綺麗じゃなくても妥協するしかありません。

すのこで作る洋服棚

ばらしたすのこを棚にする為には、板材を繋いで行かなければなりません。正直、めちゃくちゃ面倒な作業です。

かなり長いすのこだったのでばらした材料が反りやすく、繋ぐ面も綺麗な垂直面では無いので繋ぐ作業は大変でした。

すのこのままならこの作業は不要なので、すのこをばらして大きな家具を作るのは手間ばかりかかり、はっきり言ってお勧めしません。(苦笑)

すのこで作る洋服棚/側板を繋ぐ

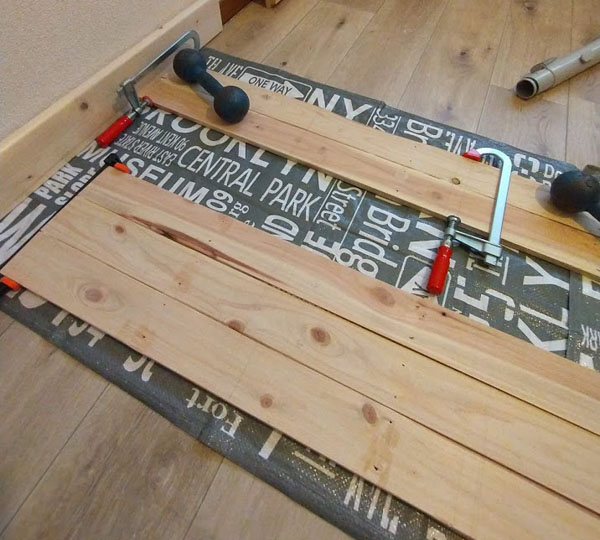

ばらしたすのこの板を繋ぐには、あーでもないこーでもないと、相性のよい面を探してパズルのように組み合わせて木工用ボンドで圧着していきました。

どうしても面が合わない場合は、やすりで削ったり、使い慣れないカンナでできるだけ平にしましたが、それでも反ったり欠けたりしてしまう箇所は潔く諦めました。

接着は木工用ボンドとクランプを使います。

板を継ぐのは播金(ハタガネ)を使うのが一番ベストなのですが、高価なのでそう買えないんですよね。

画像のクランプでは長さが全然足りずクランプも自作しました。変てこな自作クランプですが無いより全然マシでした。

自作クランプに関しては別記事で紹介しようと思います。

板を繋ぐ時は一気に繋ごうとせず、まず一枚と一枚を繋いでそれがある程度固定されてから次の一枚を繋いで行く方が板が浮いたりせず無理がありません。

必要な枚数の板を繋ぐことが出来たら角材をボンドで固定して反対側からビスで固定しています。この角材が棚受けの役割も担います。

すのこで作る洋服棚/棚板を繋ぐ

側板を繋いだのと同じように棚板になる部分もばらした板を繋いで行きます。

棚板に関してはボンドで繋いだ後、角材ではなく自宅にあった厚さ3ミリのシナベニヤで補強しています。

ボンドで接着しつつ、こびょうでも固定しています。この面は棚板の裏面になります。

要領が掴めず、1日以上かかってしまいましたが全ての板を繋ぐことができました。

棚の形に組み立てる前にやすり掛けをしてワトコオイルで塗装して乾燥させています。

すのこで作る洋服棚/組み立てる

部屋の壁を利用して側板を立てて、繋いだ板をボンドとビスで一気に組み立てます。

①棚の上の面と角材・下の面と角材をボンドとビスで固定します。

②→のように棚板を側板側からビスで固定していきます。

棚板は固定せず可動できるようにしておきたいところですが、すのこで使用されていた薄い板で作っているので、強度を出す為にも棚板はしっかり固定する必要があります。

強度が持ちそうならこれで完成でもいいかなと思っていたのですが、高さがあるので横からの力が加わるとやはりグラつく感じがあったので、背面にも板を入れることにしました。

背面に板を貼ることで、すのこで作っていても強度が増します。

すのこで作る洋服棚/背面の板を貼る

背面の板は分厚い必要はありません。

私はホームセンターで安い2.3ミリの合板を細長くカットしてもらい、格子状に取り付けました。接着はボンドとこびょうで固定しています。

ここまで完成に近づくとただただ楽しい。

ホームセンターでカットしてもらって一枚板のまま背面に貼り付ける方が作業的には楽なのですが

格子状にすることで見た目も軽くなり合板感が軽減され、雑貨屋さんで使用されている棚みたいに可愛くなりますよ。

背面に板が入ったことで強度も安心です。(※本棚として使用するには強度不足かと思います。)

これで完成です。良い感じ。(*’ω’*)

洋服棚でも食器棚でも使えるかなりの大きさなのですが、我が家では洗面所にある洗濯機の上にのせるつもりで制作していました。

ところどころ板の空いている箇所は配線の為のスペース。

もちろん、洗濯機の上にこんな棚を直接乗せたらエライことになってしまいますよね。

なので洗濯機を下に収納できるくらいの台のような机?のようなものを作ってその上にこの棚を設置しています。

洗濯機上にこの収納を設置したときの記事はこちら

すのこで作る/おすすめのビス

今回、すのこをばらしてその板を繋いで収納棚を作りましたが、とても活躍してくれたのがこのミニビスという細めのビス。

すのこは普段よく使用するSPF材よりも薄く、また今回は柔らかい杉のすのこを使用したので、普段使っているビスではめり込んだり板から飛び出す恐れがありました。

ですが、このミニビスはすのこの厚さに対して程良い太さで、下穴なしでしっかり木に食い込んでくれます。

ビスにしてはちょっと割高なのですが非常に使いやすかったので、今後もすのこで何か作る時はこのビスを使用したいと思っています。

すのこで作る/強度の出し方

すのこを使用する場合はその強度が気になりますよね。

また、すのこの形状を利用したいのか?すのこを素材として利用したいのか?その目的によっても使い方が変わって来ます。

せっかく作るのであれば、安心して長く使用出来るものを作りたいですよね。

安さを追求するあまり、使っているうちに棚板が歪んできた、棚板が落ちた・・では悲しいです。

すのこの形のまま使用して強度を出したのであれば、桐よりも杉、杉よりも檜のすのこを使用する方が確実に強度があります。

私のように、すのこを素材として使用するのであれば、組み立て時に要所要所で補強する作業が必要になります。

ということで、すのこで制作するうえで強度を出すポイントを私なりにまとめました。

①ボンドとビスを併用する。(釘よりビスの方が木に食いついてしっかり固定できます)

②桐よりも杉、杉よりも檜が強いので、用途によって木材の種類を買い分ける。

③背面も補強する。(板を貼る・筋交いを入れる・角に45度にカットした木材を入れるなど)

この他すのこを棚板として利用する場合、同じサイズのすのこを2枚用意して、下駄をずらしてを向かい合わせにして固定して棚板にするという方法もネットでは紹介されていました。

棚板にしてはかなり分厚くなってしまいますが、2枚分なので強度はかなり上がると思います。

すのこで作る洋服棚/まとめ

すのこを使った洋服棚の作り方に関してまとめさせて頂きました。

すのこをばらして作ったのでかなり手間ひまかかったのですが、材料自体はすのこ3枚と背面に使用した2.3ミリの合板のみ、ミニビス代も含めると合計4000円以内で収まりました。

すのこで作ったように見えない点はとっても気に入ってます。^^

正直かなり面倒な作業が多かったのですが次回、すのこをばらして作る時はもっとスムーズに作れるんじゃないかと思います。

ここまで読んで下さったありがとうございました。