こんにちはaricoです。

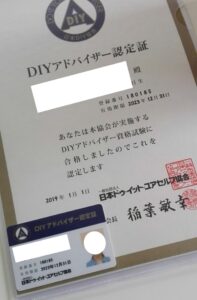

私は趣味が高じて2018年にDIYアドバイザーの資格試験を受験し、無事に一発で合格しました。

日本ってとにかく資格に溢れてますよね。もちろん仕事に直結するような難しい資格もありますが、聞いた事ないような資格もありますよね。

軽く調べただけでも

・ねこ検定

・チョコレート検定

・温泉ソムリエ

・きのこ検定

・公認サンタクロース

なる資格もあるそうです。。^^‘

DIYアドバイザーはDIY人気に便乗して最近出来た資格かと思いきや、実はかなり歴史は古く1977年に日本DIY協会が発足し

資格制度は1983年(昭和58年)から実施されているんですよ。(※2020年に日本DIY・ホームセンター協会に改称されています。)

この他にも、DIYに関する資格は下記のような名称のものがありますが、日本DIY・ホームセンター協会が主催しているDIYアドバイザーが最も歴史があります。

DIYの資格もいろいろ存在しますが、この記事では一番正統派とも言うべき、日本DIY・ホームセンター協会主催の、DIYアドバイザーの資格試験に関して

独学で合格するのは難しいか?

過去問題はどんな内容だったのか?

私が実践した勉強方法

を体験談をもとにご紹介しています。

[toc]

DIYアドバイザー/独学で合格するのは難しい?

DIYアドバイザーの資格を取ってみたいけれど、どれくらいの知識やスキルが必要なのかいまいちわかりませんよね。

特に専門知識は無いけれど、独学でなんとか勉強すれば合格出来るレベルの資格なのか?そもそも、専門知識がある方がキャリアアップの為に受験するような資格なのか?

結論から言うと、試験対策用の勉強をきちんとすれば、専門職に就いていない方でも合格出来るレベルの資格です。(趣味レベルの私が合格出来たので・・笑)

私のように趣味の延長で受験する場合、一次試験の筆記試験に関しては、過去問題を中心にきちんと勉強すれば合格は出来ますよ!

二次試験の実技試験に関しては協会が主催する、実技試験対策講習会(研修)に参加して復習しないと、合格するのは非常に難しいと感じます。

というのも、実技試験はとにかく時間が短くて、出された課題を10分で仕上げなければなりません。

実技試験の日に初めて問題と使用する材料を目にするということでは、10分で作業を終えることは到底出来ません。

協会主催の実技試験対策研修では、実技試験で使う材料や道具をそのまんま使用して練習することが出来ます。

実技試験に出題される全ての問題に取り組めるわけでは無く、かなり駆け足の内容になりますが、それでも同じ材料で実践出来るという経験は非常に大きいと実際に受講して痛感しました。

また、受講後に復習する際どんな風に練習すれば良いかもわかります。

実技試験に関しては別記事で紹介しているので、そちらも参考にして下さい。

ですが、実技試験対策の講習会は、東京と大阪でしか開催されません。

遠方に住んでらっしゃる方やフルで仕事をされている方は、受講するのが大変だろうなと察します。

私は筆記試験・実技試験ともに、試験対策講習会を大阪会場で受講したのですが、参加者の中には九州から来られたという方も居らっしゃって、ビックリしました。

途中、「飛行機に間に合わない~」帰られてしまう姿を見かけて気の毒になりました。(´;ω;`)ウゥゥ

講習会は2日間あるので、宿泊することや往復の交通費のことを考えるとほんとに出費ですよね。(関西圏で実施されて良かったと切に思いました。)

なのですが、この実技試験対策研修に参加するかしないかで合否は変わると私は思います。

もちろん現在ホームセンターに勤務している、住宅関連の仕事に携わっていて専門知識があるという方は特別な勉強をする必要は無いんじゃないかと思いますが、

そういう方であっても問題の出題パターンを抑えておくことは大事だと思います。

<追記>

2022年度の筆記試験対策講習会は開催されませんが、e-ラーニング方式による講座を受講することが出来ます。

DIYアドバイザー/2022年度資格試験日程

2022年度の、DIYアドバイザーの資格試験の日程をご紹介します。

| 受験申し込み期間 | 2022年6月13日(月曜日) ~7月13日(水曜日) |

|---|---|

| 一次試験(学科) CBT方式 |

2022年7月20日(水曜日) ~2022年8月20日(土曜日) |

| 一次試験合否発表 | 2022年9月中旬に郵送にてお知らせ |

| 実技試験対策研修 | 2020年10月中旬 |

| 二次試験(実技) | 2022年11月上旬~中旬 |

| 合格発表 登録申請 |

2022年12月中旬~下旬 |

2022年度の学科試験も昨年同様、CTB方式の試験が導入されるようです。

CTB方式は、全国200か所ある試験会場でパソコンを使って解答するシステムで、自宅のパソコンで受験できるわけではありませんが

受験期間や受験会場(全国に200か所あります)の選択肢が多いので、日程調整が困難な方にとっては非常に有難い方式ですよ。

また、私が受験した2018年は面接試験も実施されていたのですが、以降は筆記試験・実技試験のみで、面接は実施されてません。もちろん今年度も面接は実施されません。

コロナ以降、DIYの需要はすごく高まったとメディアでも取り上げられているので、2022年度の試験も受験者が多いんじゃないかと思います。

DITアドバイザー/資格取得にかかる費用は?

DIYアドバイザーの資格を取得するにはお金がかかりますし、合格してからも登録料が必要になります。

私の場合ですが資格取得するまでにかかった費用、交通費など何もかも全て合計するとざっくり10万円くらいかかっていました。

私は筆記・実技ともに試験対策講習会(研修)を受講したので費用がかさみ、10万という金額になりましたが

実技研修に参加していなければ合格しなかったと断言出来るので、必要経費だったと思います。

また、私が受験した時はe-ラーニング方式は導入されていなかったので、必要な教材が全てセットになっていた産業能率大学のDIYアドバイザー試験対策の通信講座を受講して勉強しました。

そちらの受講料は38500円(税込み)です。受講といっても教材を自分で勉強するのみで、動画等はありませんでした。

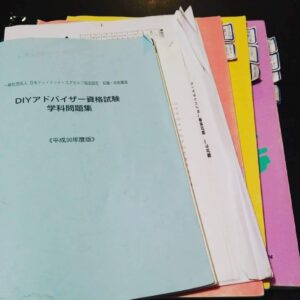

そして、産業大学の通信講座の過去問題のテキストには日本DIY・ホームセンター協会が出版している過去問題のテキストに比べると量が少なかったです。

なので、過去問題集のみ日本DIY・ホームセンター協会が出版しているものを追加で購入する羽目になりました。

通信講座などを利用しない場合は下記のテキストを自身で購入して、必要であれば講座なり、研修なりを受講して試験に臨む形になります。

2022年度の資格試験に関連するテキストや受講費用・受験料はこちら。

| テキスト | ・DIYアドバイザーハンドブック/6000円 ・DIYアドバイザーハンドブック<技能編>/4000円 ・DIY商品の解説/5000円 ・学科試験問題集/2200円 ・実技試験問題集/2200円 ・DIY映像(DVD)教材3種類/各4400円 ・第31回DIY小売業実態調査報告書(CD-ROM)/11000円 |

|---|---|

| 受験料 | 14630円(税込み) |

| 学科研修 (自宅にて行うe-ラーニング方式) |

1210円(税込み)/1講座 11110円(税込み)/全講座 |

| 実技研修 (実技試験対策講習会) |

16500円(税込み) ※料金は昨年の金額です。 |

| 登録申請料 (合格者のみ) |

14300円(税込み) |

下記のテキストは最低限必要です。

・DIYアドバイザーハンドブック/6000円

・DIYアドバイザーハンドブック技能編/4000円

・学科試験問題集/2200円

・実技試験問題集/2200円

※DVDは受験には不要です。私も持ってますが未だに全て見たことはありません。(笑)

上記のテキストと実技試験研修、受験料、登録料のみであれば、合計6万円程度で収まるのではないかと思います。

テキストDIY商品の解説/5000円 に関しては直接試験には関係なさそうですが、どんな中身なのか気になります。

DIYアドバイザー/筆記試験の過去問は?

DIYアドバイザーの学科試験は50問近く出題されますが、そのうち2問は記述式で回答する問題が出題されるパターンになっています。

それ以外は〇✕で回答するか、複数の解答群の中から正しい用語を選ぶ方式です。私が受験した平成30年度の問題はこんな内容でした。

記述式問題

Q.エアゾール塗料で塗るときの重要なポイントを3点をそれぞれ20字以内で記入しなさい。ただし、塗装時の天候や気温の判断および養生、下地調整作業は済ませたものとする。

エアゾール塗料とはスプレータイプの塗料のことで、塗装時の注意点を記述します。答えはこちら。

A.(答え)

・塗装前に缶をよく振る

・容器を垂直に保ち対象物から20㎝~30㎝離す

・換気の良い場所で行う

・火気のある場所で使用しない

・塗らない部分は予めマスキングしておく

など

○✖問題

Q.接着剤について下記のア~エに関して正しいものには〇、間違っているものには✕を記入しなさい

ア:はみ出して固化した酢ビ樹脂系エマルションはカッターナイフで削り取る

イ:はみ出して固化した合成ゴム系はエタノールで除去する

ウ:酢ビ溶剤系は両面に薄く塗り、オープンタイムをとって接着する

エ:エポキシ樹脂系は、主剤1、硬化剤5の割合で混ぜて使用する

ア~エに関してそれぞれ〇か✕を記入します。(試験時は何故✕なのかという説明は不要ですが、勉強する時はここを確認しながら学習するのが良いです)

A.(答え)

ア:〇

酢ビ樹脂系エマルションとは、木工用ボンドにことで固化後はカッターなどで削り落とします

イ:✖

合成ゴム系の接着剤とは、ゴム・皮・布用の接着剤のことで、はみ出した部分は固化前・固化後ともにエタノールではなく、ラッカー薄め液を使用します。

ウ:✖

酢ビ溶剤系の接着剤とは、酢酸ビニル樹脂を主成分とした溶剤形の接着剤で、一般的によく利用されている接着剤はこれに分類できます。使用する場合は片面に接着し、オープンタイムを取らずに速やかに貼り合わせます。

エ:✖

エポキシ樹脂系の接着剤は、主剤と硬化剤の2液を混ぜて化学反応で硬化させる接着剤です。割合は1:5ではなく等量です。

出題される範囲はかなり広く、テキストの各分野からまんべんなく少量すつ出題されていました。

なので全ての分野を広く浅く勉強する必要があります。

DIYアドバイザー/試験勉強方法

勉強する分野が多岐にわたるのでテキストにインデックスシールや付箋を貼り付けると地味に便利でしたよ。

私が筆記試験の勉強で取り組んだ方法はこちら

①全ての教材を一通りざっと読む(じっくり読んで理解する必要はなく、どういった内容なのかを把握するのが目的)

②過去問題を繰り返し解く(一問一問、教材の中から答えを見つけて行きます。大事なことはテキストに書き込みます。)

③どうしても丸暗記が必要な箇所は気合で覚える

①は読み流す感じでOK!ざっと読むだけでも、かなり時間がかかると思いますが、どういった内容をこれから頭に入れるのか?を知る為にざっと目を通します。

②は答えや問題を覚えるくらい繰り返し過去問題に取り組みます。

専門用語が多くてもちろん最初は全く解けません!

なのでテキストを片手に読みながら解答を導きます。繰り返しやって行くうちに、問題の出題パターンがわかってくると思います

出題パターンがわかると、何を理解しておけば良いのかが分かって来ますよ。

また、〇✖問題の場合は正しいか正しくないかだけでなく、どこが間違っていて正しい方法はどうすれば良いのか?も知っておく必要があります。

この方法、一問解くのにめちゃくちゃ時間がかかり、果てしない気がしますが問題を読んでテキストで調べて答えを導く過程がすごく大事です。

丸暗記した方が良い箇所や、区別さえ出来れば良い箇所、出題パターンによって覚えるべき点などが、見えてくると思います。

めちゃくちゃ時間はかかりますが、コツコツ進めて行くしかありません。

私は過去8年分の過去問題を何度も繰り返し、必要な箇所は丸暗記しました。(品質表示マークなど・・)

私が受験した時は一次試験は8月だったのですが、本腰を入れて勉強したのは、7月に入ってからです。(笑)

それまではパラパラ読む程度だったのですが、やはり読むだけでは全く頭に入りませんね。しっかり問題と向き合って、調べて理解しないとほんとに頭に入りません。

最終的にその年の夏は旅行に行くのも辞め(これは旦那様の判断だったのですが、正解だったと思います。)

夏休みにこどもをプールに連れて行きそこのプールサイドや、美容院で髪を切ってもらっている間や、お盆に実家に帰省した際なども一人籠ってひたすら頭に詰め込みました。(笑)

お金もかなりかかっているので、落ちるわけには行きませんよね。

その甲斐あって筆記試験は手応えもあり、無事に合格しました。

DIYアドバイザー/資格試験まとめ

筆記試験は過去問題に取り組むのが一番有効です。

繰り返し繰り返し勉強することで自分の苦手な分野がわかり、答えも覚えるくらいになります。

パッと問題を見て答えが出て来るくらい頭に染み付くと筆記試験は合格するレベルです。

筆記試験さえ合格していれば、実技試験で落ちたとしても次回の試験では筆記試験が免除になるので、随分楽だと思います。

筆記に関しては何が何でも一発で合格しておきたいですね!

私が苦手だった分野は接着剤。とにかく言葉が難しくて読んでも読んでも専門用語とその物が結びつかず、イメージも湧かず全然頭に入りませんでした。

後は使ったことがない、似たような名前のプライヤやペンチの名前と用途がなかなか覚えられませんでした。

合格する為に必死に勉強しましたが、今となっては残念ながらもう全て綺麗に忘れてしまいました。(笑)

実技試験に関しては別記事で紹介しているので、そちらも参考にして下さい。

ここまで読んで下さってありがとうございました。^^